|

|

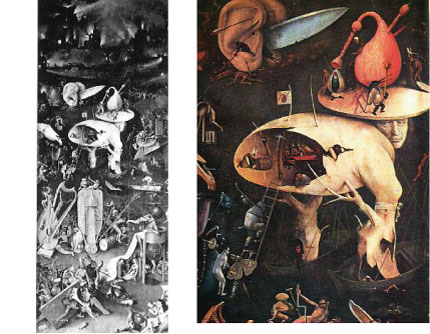

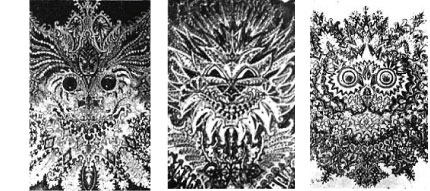

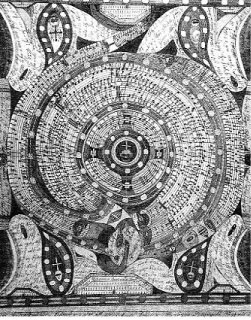

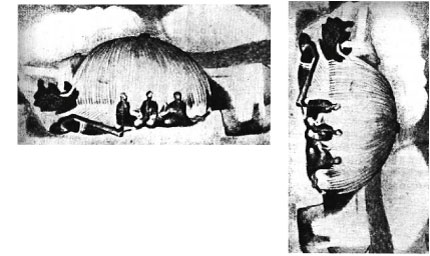

■Yamada's Article (7) 病める貝の真珠禁無断転載Copyright 1994-2007 Tadami Yamada. All rights reserved. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 病める貝の真珠 ----精神分裂病者の絵をめぐって 山田維史 “Pearls of Sick Shells ; About Schizophrenics' Pictures” by Tadami Yamada はじめに----狂気を描くということ 幻想絵画論において、ヒエロニムス・ボッシュ(1450?-1516?)は欠くべからざる存在のようだ。なるほどその作品群はいずれも奇怪で、半人半獣あるいは半植物、半機械などが熱狂的に天地を跳梁跋扈している。サド・マゾヒスティックな阿鼻叫喚地獄と悦楽の痴呆的陶酔が入り混じり、嫉妬や陰謀、性的放縦などが極彩色の渦を巻いているのである(図1)。 ルドルフ・レムケはその著書『狂気の絵画』で、ボッシュの絵画について精神病理学者としての見解を述べている。ボッシュは自作の中で「反省的考察による自分自身をあらゆる経験に置き換えて述べようとしているのであり、同時に精神分裂病的体験を表現している」と。そればかりか、ボッシュは精神病の患者の表情----パラノイド的な緊張とか痴呆の表情を確実に描写していると、レムケは言う。たとえば図1の作品についての解説は次のようだ。 「----この絵の左上にはふたつの巨大な耳が描かれているが、うしろの耳は下の部分がほとんど明らかでない。これらふたつの耳は器官形成が不完全であり、またまったく単独に存在しているが、それだけにこの感覚器官の意味を際立たせているともいえる。耳の下には小さな人間たちが押し潰されている。われわれはこの奇異な世界に不安すら感じる(E・T・Aホフマンはこれに「ボッシュ幻覚」と命名している)。それは存在秩序を潰乱しているからである。ここではまさに現実の世界と幻想的な像が並存しており、さらに人間の形像の破れた変形は精神分裂病の世界を象徴化している。この絵にもまた幻覚と現実世界の二元性、人間の破壊と「空間相貌学的秩序」の廃棄が見出される。また片耳に貫通した矢は精神分裂的体験を典型的に表わしたものといえよう(1)。」 長い引用になったが、この一節は、精神病を対象化して表現することと精神病患者が自発する絵との明らかな相異とともに、その境界線の微妙さが時に出現するかもしれないということを示しているようだ。すなわち分裂病質者と精神分裂病者との相異と共通性に関する問題を提示しているのである。  (図1)ヒエロニムス・ボッシュ『快楽の園』右翼、1503-4、プラド美術館 右は部分拡大図 ところでロジェ・カイヨワはボッシュの作品を幻想芸術と峻別した。彼は、「幻想が幻想として感取されるには、それがまず、経験なり理性なりにとって、到底容認しがたい言語道断の事象と映るのでなければならない」と、幻想画を定義づけた。そしてボッシュの絵画世界は、「一切を新秩序の体系内に組み込もうとする執拗な意志の必然かつ方法論的な帰結」であって、「変容の可能域が、創造物の世界と人間が作り上げた物の世界との全体を覆いつくし」「見事に倒錯的で、ばらしたはめ絵パズルのようだ(2)」と判断した。 私は、ロジェ・カイヨワ説をとるものである。勿論、美術論における幻想画と精神病者の絵とを同列に論ずることはできないが、ボッシュの絵画世界は、澄明な意識で観察に徹した、現実主義の所産であると言わなければならない。作品の細部を検証すると、その証拠を発見することができる。たとえば、巨大な耳を切裂いているナイフには、Mという文字が刻印されている。これはセルトーヘンボッスの刃物職人の商標である。あるいはその下方、木様人間の尻の洞(うつろ)に掛けられた梯子の傍に蝶の羽をした鳥がいる。この蝶は、じゃのめちょう科に属する一種と同定できる。さらにその下方の三つの巨大楽器は左からリュート、ハープ、そして右側の奇妙な形の見慣れぬものは、ヴィエル(別名ハーディ・ガーディ)という手廻し琴である。いずれも機能を理解した正確なスケッチである。概念に頼らずに描くというボッシュの態度は、器物に対してばかりではない。リューとに組み敷かれた人間の尻に、四線の楽譜が描かれているのだが、それに関しては江原順氏の論考があり、どうやら、でたらめ楽譜ではないらし。いや、私の手許には、この譜面を現代スペインの音楽集団アトリウム・ムジケー実現演奏した、音盤があるのである。 加うるに、ボッシュの熟練の画技が、いささかの混乱も見せずに画家としての人生を全うせしめていることは、彩色学的な絵画組成構造においても確認できることである。 さてしからば、精神分裂病者の絵とは如何なるものなのだろうか。そして私たちは、それを見ることによって、何を了解すべきなのだろうか。 猫の敵意----病前・発症・荒廃 精神分裂病者が自分自身と世界を如何に体験しているかを、一般人として私たちが理解するのは極めて困難である。それでも、ロマン・ポランスキーの映画『反撥』は、その映像の細部にわたって注意深く見つめるなら、分裂病の発症から荒廃に至る病態についての通俗的ではあるが基礎的概念を得ることができるかもしれない。 私たちがこれから見る2,3の分裂病者の絵は、みな発症後、年月を経てから蒐集されたものである。当該機関でも、発症前から荒廃に至る過程を示す絵のコレクションはなかなかないようだ。そこで私は、ほとんど例外的に蒐集された、有名なシリーズを紹介しておく(図2,3,4,5,6,7)。   ルイス・ウェイン《猫》 上左(2)病前 上右;上(3)発病初期 下(4)進行期 下左より(5)症状増悪期 (6)症状増悪期 (7)荒廃期 ルイス・ウェインは20世紀初頭にロンドンで活躍した通俗画家であった。彼は20年以上に亘って絵葉書やカレンダーに写実的で可愛らしい猫の絵を描き、巷間に人気を博していた(図2)。しかしその生活は隠遁的で、未婚の姉妹と、17匹の猫に囲まれて暮していた。 57歳のとき突然、精神分裂病の兆候が日常行動や絵の中に現われはじめる。敵が自分を監視し、電気ショックで自分の心を支配していると言うのであった。 発症初期の絵には、ウェインの不安と緊張が表現されている(図3)。猫は耳をそばだて、外界に対し緊張して身構えている。それまでの抒情的な背景は消え、何やら訳のわからないものが空間にあふれ出ている。猫を飼育している人にはよく分かるだろうが、外界に対して緊張する猫の表情は的確にとらえられている。しかしすでにこのとき、描画の〈対象〉は猫ではなく、彼の心そのものが表出しているのである。 やがて絵の中の猫は棘のように毛を逆立て、周囲の空間は、ウェインが感じている電気ショックの不快感を表わすかのように、ギザギザの線状模様で埋められるようになる(図4)。 精神分裂病の場合、幻覚は、幻視にせよ幻聴にせよ、「病者が現に生きている現実の世界とは別の、新規の現実の開示であり、その現実からの呼びかけであるが、このような新規の世界が病者の意識の中へ侵入してくることによって、彼の意識は二重化され、これら分割された意識の間で張りつめた緊張を強いられる。病者にとっては、まわりの世界は徐々に現実性を失い、新たに彼の視野ないし聴野に出現する世界がより現実性をもって肉迫し、彼を巻き込んでいく。(3)」と、精神科医の宮本忠雄氏は言っている。分裂病者は、そのように日常の現実世界の外に超出してしまう意識に驚愕し、動揺し、心配し、恐慌する。そうして、そういったことをしばしば身体的な異常体験として感ずることがある。彼らはそのまったく新しい身体的出来事に対処する方法を知らない。そのため「電波で支配されている」とか、「電気ショックを受けた」と訴えることがあるのである。 ウェインの絵の背景が幾何学的模様に変って行くのは、分裂する意識を統合しようとする抵抗の表われである。模様が左右対称であることも注目しなければならない(図5,6)。左右対称性は精神分裂病者の絵の特徴の一つであるが、これもまた、意識の中へ侵入してくる混乱した思考過程を正そうとして、絶望的に戦っているのであり、世界内存在としての自己が非実在化することへの、いわば必死の抵抗の表われなのである。 ウェインは精神病院に収容され、その死まで15年間、被害妄想に悩まされながら猫の絵だけを描きつづけた。色彩はどぎつさを増し、赤が目立つようになる。形式的な模様はもはや、猫と背景とを区別するものではない。それは、敵意にあふれた猫の眼の周囲に、さらには痴呆化して見開かれた眼の周囲に充満して行く(図7)。 カール・ヤスパースは言う。「天才の、継続的な、息の長い展開は、新しい世界を創造し、そして、その中で成長する。病的天才もまた、新しい世界を創造しはするが、しかし、その中で荒廃してしまうのである(4)」と。 ウェインの猫の絵も、最後には統一性を全く失った。私たちは、病状の進行とともに絵が変化した過程を知らなければ、それが猫であるとは思わないだろう。しかし私たちは、ウェインが自律的なアイデンティティを喪失し、自己を身体から離別された、まとまりのないばらばらのものだと感じていることを、その絵から了解しなければならない。 アドルフの宮廷音楽----幻聴を描く 幻覚的意識は必ずしも精神分裂病のみが有する特徴ではない。そして、幻覚はあらゆる感官において生ずる。とは言うものの、分裂病としては、幻視より幻聴のほうが本質的な経験様式である。幻聴・幻声は、病者の絵画において、多くの場合、うねうねと幾重なす波状模様が空間を満たして表現されている。ムンクの《叫び》(図8)はその範疇で理解してもよいだろう。これは、音という本質的に視覚化できないものを、視覚の不快感に変換しているのだと言えるかもしれない。  (図8)エドヴァルト・ムンク『叫び』、1893、オスロ美術館 私はボッシュの作品の中に描かれている楽譜が実際に演奏が可能であることを前述した。スイスの精神病学者W・モルゲンターラーによって世に紹介された精神分裂病者アドルフ・ヴェルフリの厖大な絵画作品には、いたるところに奇怪な6線の楽譜が描かれている(図9,10)。   (図9)アドルフ・ヴェルフリ『ネグロホール』1911、ベルン美術館 (図10)同『泉-島-円環-尖塔-蛇』1913、ベルン美術館 アドルフ・ヴェルフリ(1864-1930)は、石工と洗濯女の間に、7人兄弟の末子として生れた。貧困に荒れた環境で子供時代を過した。10歳にならずして孤児となり、共同体の監視下におかれ、養家をたらい廻しされながら悲惨な労働を強いられた。17歳頃に恋をした。しかし娘の両親はアドルフを侮蔑し、娘との交際を厳禁した。そのことが動機になったと思われるが、彼は、一時、軍隊に入った。1890年、2度にわたる幼女凌辱により、2年間入獄した。1895年に3歳半の幼児に性的行為をしたことが発覚して、精神鑑定を受けた。そして、パラノイア型精神分裂病と診断され、ヴァルダウ精神病院に収容された。収容後10年間、アドルフは恐ろしい幻覚に悩まされつづけた。絵を描きはじめたのは入院して4年目頃かららしいが、その頃の作品は病院側によって破棄され、残っていない。 モルゲンターラー医師がヴァルダウ精神病院で初めてアドルフに接したとき、彼の入院生活はすでに13年を経過していた。1908年のことである。その年、おそらくモルゲンターラーの慫慂があったのだろうが、アドルフは、その後22年に亘って書きつづけることになる壮大な‘自伝’の執筆に着手した。 それは『ゆり籠から墓場まで』と題された、危険に満ちた地理世界への一大旅行記である。奇怪なドイツ語ながら、意味を汲み取ることは可能であるという。アドルフが子供時代にそう呼ばれていたのだが、ドゥフィという主人公が、宇宙戦争などの波瀾万丈の経験をして、ついに聖アドルフ2世として即位するのである。その自伝は2万5千ページ、全45巻に及び、実際、積み上げると6フィート(180cm)以上の高さになった。迷路か曼荼羅のような、美しいが奇妙な図形でぎっしり埋めつくされたイラストレーションが付されている。それらの絵には必ずと言ってよいほど、頭頂に十字架をかざした、目の縁がまるでパンダのように黒い男の顔が、あちらこちらに描かれている。同心円の中や、女陰のような楕円形の中に……。そしてまた、6線の楽譜が、半円形や八角形の中にはめ込まれている。聖アドルフ2世が作曲した宮廷音楽である。 アドルフ・ヴェルフリの絵は、精神分裂病者が描く絵の特徴をことごとくそなえている。すなわち、(A)妄想や幻覚が原因であるところのモチーフの衒気性、(B)了解不可能な偏執的傾向、(C)極めて常同的なパターンを有意的に多用する表現の選択性、(D)幾何学的な規則性、及び左右対称性、(E)自閉的傾向、(F)空間恐怖から発生する画面の充満――を指摘できるのである。 しかし、アドルフ・ヴェルフリの絵は、不思議な楽譜の存在によって、――それが幻聴体験に基づくものだとしたらなおのこと――ひとつの大きな特徴を示していると言えるのではあるまいか。この点に関して、私は臨床からの報告を待たなければならない。 さて、私はアドルフの楽譜について、作曲家の新実徳英氏に分析をお願いした。以下は、新実氏の御意見である。 端的に言って、アドルフ・ヴェルフリの楽譜は実現(演奏)不可能なものである。《ネグロホール》(図9)を例にとれば、一番上の譜面に4分の2拍子と記され、小節線やヘ音記号のようなものが書き込まれているが、それらは音符の形からみると意味をなしてはいない。8分音符と16分音符から成り立っているのだが、その本質である時間性が崩壊しているので、音符ではない音符と言うべきであろう。楽譜の形式からは2声部らしく見える。部分的に加線があり、音の高低のイメージを読みとることはできるが、はたしてアドルフが、外在、もしくは内在する音を対象化して表現したかどうか、この譜面から判断することはできない。また判断する資料もない。アドルフが自分の絵を筒状に丸め、ラッパのようにして、自作曲を演奏する写真が残されているが、譜面からはむしろ、太鼓の音楽が連想できる。 新実氏は、アフリカン・ドラム――たとえばトムトムのようなミニマル・ドラムをイメージしたようで、「ツクツクツクツク……」と口遊んだ。 アドルフも紙筒を口にあてて口遊んだのだとしたら、それが録音されなかったことは如何にも残念である。彼に音楽の素養がそなわっていた形勢はない。ただ、新実氏によれば、高度な専門教育を受けた音楽家にとっても、脳裡にひらめいた一連の音や、夢の中で聴いた音楽を、合理的に譜面に表現することは難しいのだそうだ。 アドルフが口遊む音楽を採譜できたかもしれない可能性は多いが、それと彼の絵に描かれた譜面とは全く別なのである。しかしそれでもなお、彼の譜面は、絵の中において、譜面‘らしさ’が第一義なのではない。アドルフは自作の譜面を演奏しているには違いないのである。私たちが通常に「表現」と称することと、精神分裂病者の作物を「表現」と言わなければならないときの、事態の本質的な相違を認識する必要があろう。 アドルフは、自伝の最終部を3千の歌からなる「葬送行進曲」とする意向だったようだ。それがなかなか完成せず、死の数日前までなげいていたと言う。晩年に近づくにしたがい、彼のことばは混乱の度合いを深め、ついに崩壊した。因に私は、彼の書いている文字を解読しようと試みたが、あまりにも奇怪な自己流の筆法と、同一単語ないし成語らしきものの果てしない羅列から、言語的意味を読み取ることを断念せざるを得なかった。意味不明の音声言語と化したアドルフのメッセージは、その生物的死とともに、この世界から完全に消え去ってしまったのである。 自伝に物語られた主人公ドゥフィ(聖アドルフ2世)の波瀾万丈の経験や宇宙戦争は、アドルフ・ヴェルフリの、まるで‘物’かなんぞのようにたらい廻しにされ、辛苦をなめた、子供時代の体験に対応しているのかもしれない。そして、その絵に描き込まれた楽譜は、生れたときから否定されつづけてきた自分の生命に、祝福された豊かさを取り戻そうとして、激しく、辛い、絶望的な戦いを挑んでいた証しだったのかもしれない。生れかわりの象徴である「2世」を号し、みずからに戴冠し、だが、たとえ幾万ページ書き綴ろうと、決して実現することができなかった、人生のやり直し! 風景のゲシュタルト----幻視を描く サルヴァドル・ダリは、「偏執狂的・批判的方法論(パラノイアク・クリティク)」をかかげて、みずからの芸術を創造した。ダリは狂気をよそおう。その作品《偏執狂的な顔》(図11)は、砂漠の中の草葺小屋の前に数人の原住民がうずくまったり、横になったりしている。一見したところ変哲もない図柄である。が、この絵を右に転回させて垂直に立ててみると、風景はたちまち「偏執狂的な顔」に変ってしまう。ダリは技巧を駆使した画面処理で、魔術的、妄想的に二重像を現出させているのである。そして、「私のような人間、つまりほんとうの狂人をよそおい、言葉のもっともニーチェ的な意味においてピタゴラス的正確さをそなえた人間(5)」と自分自身を語るとき、言葉によっても、自画像と、16世紀の画家アルチンボルドとを、精神史上に結合し、二重像化してみせる。  (図11)サルヴァドル・ダリ《偏執狂的な顔》 左の小屋の前でうずくまる原住民の絵を縦にすると、右のように人物の顔があらわれる。 ジュゼッペ・アルチンボルド(1527-93)は、フェルディナント1世に仕え、またルドルフ2世寵愛の宮廷画家だった。魔術や錬金術に血道をあげ、珍奇なるものの蒐集をしていた皇帝のために、彼は、書物の集積からなる《司書の肖像》だの、さまざまな野菜や穀物や果物からなる《季節神》(図12)と題したルドルフ2世の肖像だの、鳥類で構成した《大気》だの、《擬人化された風景》(図13)だのを描いた。  (図12,13)ジュゼッペ・アルチンボルド 左『季節神(ルドルフ2世の肖像)』1591。 右『擬人化された風景』 アルチンボルドの作品が生れた精神史的背景について、グスタフ・ルネ・ホッケは、ピタゴラス主義ならびにアリストテレス主義を包摂するところのネオ・プラトニズムの影響を指摘する。 「人間が多様な個体の要素からひとつの〈全体〉を形成するということは、ネオ・プラトニズムの、とりわけピコ・デラ・ミランドラの教えるところでもあった。それによると、人間は〈変化し、さまざまに形を変え、分解する、一匹の動物〉である。これに加うるに、アリストテレスの修辞学の意味における〈隠喩的〉技巧、すなわち〈無生物の生物への転置〉がある。わたしたちはまたしても、ここで知的な計算に関わっているのである(6)」と。因にアルチンボルドは、ボッシュを研究していたらしいのである。 ところで精神分裂病者であるアウグスト・ネター(1868-1933)が描いた《魔女の頭》(図14)は、アルチンボルデスクな擬人化された風景----二重像である。  (図14)アウグスト・ネター《魔女の頭》 『精神病者の芸術性』の著者ハンス・プリンツホルンによると、アウグスト・ネターの幻覚は、彼の現実に対する知覚を永久に変えてしまった。「それは膨大な数の顔面や、人間の形に似た風景、キリストや反キリストなどのシンボルを担った人物像、また戦争の場面や真昼の空に現れる〈世界全体のすべての美〉が描き込まれた最後の審判であった。この〈半時間に1万〉もの割であふれ出てくるイメージのほとばしりは、キリストが完全に成就できなかった罪の贖いの仕事を実現するよう呼びかけるものである(7)」と、ネター自身によって解釈されていると言う。 言い換えるなら、ネターの巻き込まれている幻覚世界は、キリストが贖うことができなかった、罪に穢れた世界そのものなのである。そして、彼は、自分の体験によって警世し、またキリストに代る救世主として罪の贖いをすべく、神の命令を受け取っているのである。ネターは大望ある才能豊かな男だったと言われている。1907年に自殺未遂を起して、精神病院に収容された。絵を描きはじめたのは1912年からである。と言うのは、彼は自分の幻覚が弱くなっていると思い、記録することにしたのである。神の命令を実現するために、必要なことだったと思われる。ネターが発病前に工業製図の基礎技術を修得していたことは、《魔女の頭》を見ていくうえにおいても、特筆しておく必要があろう。 アウグスト・ネターの幻覚世界は、私たちにはそれが通常の世界像の隠喩に思えるとしても、彼にとってその空間相貌は、実在なのである。彼が描いた《魔女の頭》を、〈擬人化された風景〉と言うのは、実のところ、正しくないに違いない。〈擬人化された風景〉とは、人間のように見える風景なのであって、風景をそのように隠喩的に知覚すること、もしくは錯覚することは、私たちにもしばしば起ることである。幽霊の正体見たり枯尾花である。しかし、ネターは、魔女のように見える風景を体験しているのではない。ネターの幻覚世界とは、〈魔女〉と〈風景〉とが〈等号〉で結ばれている世界なのである。そういう世界だからこそ、〈悪〉なのである。 アルチンボルドやダリの絵にpける風景のゲシュタルト(形)は、「図figure」と「地ground」とが、そのときどきの視覚刺激によって、転換可能なものとして計算されていた。そこに見られるのは、あくまでも遊びの精神である。ところがネターの混乱した意識において、「図」と「地」とはもはや分かちがたく等質視野化して、構造化された有機体としての風景のゲシュタルトを、知覚することができなくなっているのではないかと、私は疑っているのである。 アルチンボルドやダリの絵と、ネターの絵との絵画上の本質的な相異を、〈透視図法〉をキー・ワードにして検証することは、可能かもしれない。前二者が、透視図法に則った絵画であることは、一見して気づくことである。〈不一致なる一致 Concordia discors〉の技術的手法として、透視図法(遠近法)は、まさにピタゴラス主義の産物であった。 透視図法が視覚に忠実ではなく、高度に抽象的なひとつの思想であることは、いまや衆知のことである。「それは観察者の観点から創造された世界である。それはただ単に外に立っているということだけではなく、固定した一地点、割りふられた一つの位置に立っている観察者であった。とすれば、ルネサンス的ヒューマニズムというものは、それがかかる割りふられた視点を意味する限りにおいて、ヒューマニズムなどというものでは全くなく、人間を傍観者と化すことによって世界から隔絶するものだったことになる。(8)」と、アメリカの文学者ウィリー・サイファーは言う。サイファーの本意は、視覚的な測定の正確さのみを「事実」とする世界像は、人間を経験から疎外させるものでしかないと言うことである。 しかしながら、人間の両眼視差 parallax による奥行感は、たかだか500メートルが限度で、それより遠方にある二つの物体の奥行を識別することはできないことを考えれば、私たちの生理的経験則はたかが知れていて、にわかにサイファーの意見に従うわけにはいかない。さらに、私たちは、地上を遥か離れて、空中に浮遊する視点を、体験として持つようになった。そして遠近尺度を失ったとき、私たちは存在の不安定さを新しい感覚として認識した。自分をとりまく空間の実在感とは、自己実在の定位感覚であり、視覚的遠近感覚が大いに関わっていると考えねばならない。透視図法をそのように読み直してみると、それは、人間を世界から隔絶するものと言うよりも、むしろ世界内につなぎとめるものと言うことができるのではないだろうか。 精神分裂病者アウグスト・ネターの《魔女の頭》は、自己の定位置を失い、透視図法がいたるところで破綻し、風景の統一した遠近感を喪失している。ネターが工業製図の技術を持っていたことを思い出してほしい。その技術は、絵の中に散在する建物を描出するときに、遺憾なく発揮されている。興味深いことに、それぞれの建物は、独自に、細部に及ぶ完璧とも言える一点透視図法、あるいは二点透視図法で描かれている。ひとつの建物を描いているときのネターは、全く意識が乱れていないようだ。ある種の技術が、分裂病が発症してのちも維持されている場合があることは、臨床的に確認されている。ネターの絵において、私が指摘できることは、物と物との関係性の喪失であり、物と心との交わりによって生ずるはずの、「余韻」とも言うべき、「消息」の混乱である。先に述べたように、ネターの視覚のゲシュタルト(形)は、正常な人が心理的な力によって相互に結合し、構造化された有機体として知覚するゲシュタルトと考えることはできない。ケント大学の視覚芸術学教授ロジャー・カーディナル(アウトサイダー・アートという言葉の案出者)が、注意深く疑問を提出しているように、ネターが「視覚的な観念を幻覚として見て、丹念に紙に写し取っている」かどうかについて、私に判断を下す資料はない。ただ、明らかなことは、ここに描かれているのは、対象化された外在ではない。ネター自身の意識の有様なのである。風景の中で、建物がお互いに全く関係性をもたないことが、彼の分裂した意識そのものを表わしている。私たちが、この絵に、表現の未熟さや素朴さを見ることは誤りである。 私はここに、言葉の真正な意味での素朴画家、ダナ・スミス(1805-1901)の作品《ニュー・ハンプシャー・パノラマ》(図15)を例示しよう。生没年以外にあまり記録が残っていないこのアメリカの画家は、生れ故郷のフランクリンに住んで、その地方の風景を描いた。美術教育はなかったと思われる。彼の絵の特徴は、故郷を空から眺めた効果で表現したことである。私が注意をうながしたいのは、彼の精神であり、その絵が透視図法の理念のうちにあるということである。ネターのような技術は全くないが、物と物、物と自然との関係性には、抒情がただよっているのである。画面の外に固定された彼の視点が、彼の自律したアイデンティティを証明しているのである。  (図15)ダナ・スミス《ニュー・ハンプシャー・パノラマ》1860年頃 ガービッシュ夫妻コレクション ネターの絵にもどろう。彼の《魔女の頭》が、いわばリーマン空間的であることによって、私たちは、ネターがこの絵の外に立って風景を眺望しているのではないことを理解する。それはすなわち、彼が何者かにすっかり呑みこまれているのであり、非実体化した自分を救出することを求めているのである。「キリストの成就しなかった仕事」とは、彼が、彼自身として存在することができなかったことを意味するのではあるまいか。それゆえ、彼が聴く神の命令とは、自分自身を救済することなのだと、私には思えるのである。 結びにかえて 発達障害(精神遅滞)あるいは早期幼児自閉症や精神分裂病による重度の精神障害をもつ人が、驚異的な能力や偉才を有する場合がある。また、そうした能力が、たんに障害の程度と比較して驚異的というだけでなく、人間として異彩を放っていると認めざるを得ない人が、極めてまれにではあるが、存在する。〈サヴァン症候群〉と言う。前者は〈天分あるサヴァン〉、後者は〈奇才のサヴァン〉と名づけられている。映画『レインマン』で、ダスティン・ホフマンが演じた早期幼児自閉症の兄は、〈奇才のサヴァン〉と言ってもいいだろう。もっとも、実際のところ、〈奇才のサヴァン〉の症例は、この百年間に百人に満たないと言われている。 サヴァンはIQが25以上、普通にはIQ40~70のあいだなので、本稿で瞥見した3人の精神分裂病者が、厳密に言って、サヴァン症候群の範疇に入る人たちかどうか、私には判断できない。しかしこの人たちが残した絵が、特異な美を放っていることは誰しもが認めるところであろう。カール・ヤスパースは、このような人たちの作品を「病める貝の真珠」と言った。そして、「分裂症が、それ自身、創造的であるというのではない。なぜならば、創造力を持った分裂症の患者というものは、ごくまれであるからだ」と言っている。さらに、「そのような芸術上の能力がなかったならば、分裂症によっては、何物も創造され得ないのである。分裂症はまた、〈絶対的に〉新たなるものをもたらす筈のものではない、そうではなくて、分裂症は、いわば、手元にある力に応じてくるのである。精神病なくしては、概して成立しなかったであろう何物かが、分裂症によって、根源的に完成された状態から成立するのである(10)」と。 病める貝がいくら美しい真珠を産んだとて、それによって病を克服できるわけではない。むしろ、一歩一歩、世界から超出し、生命は完全な統一された形態を失い、荒廃し、死んでしまうのである。分裂病者の描く一枚の絵には、断弦の響きがこもった、存在のすべてがあるのである。私は、彼らの絵が発散する圧倒的なエネルギーにめまいを感じながらも、その人間性に対して敬意を表するのである。 1994年1月21日の朝日新聞は、東京医歯大の糸川昌成氏、融道男氏、筑波大の有波忠雄氏、浜口秀夫氏のグループが、精神分裂病の一部が遺伝子の1カ所の突然変異で起りやすくなっていることを発見したと報じた。発病を予防する方法を探る一つの大きな光明といえるニュースである。 引用文献 (1) ルドルフ・レムケ『狂気の絵画』、福屋武人訳、有斐閣 (2) ロジェ・カイヨワ『幻想のさなかに』、三好郁朗訳、法政大学出版局 (3) 宮本忠雄「幻覚と創造性」、『幻覚の基礎と臨床』、高橋・宮本・宮坂編、医学書院 (4) カール・ヤスパース『ストリンドベリとヴァン・ゴッホ』、藤田赤二訳、理想社 (5) ダリ『天才の日記』、東野芳明訳、二見書房 (6) グスタフ・ルネ・ホッケ『迷宮としての世界』、種村・矢川訳、美術出版社 (7) M・マックマン、C・S・エリエル編『パラレル・ヴィジョン』、世田谷美術館監修、淡交社 (8) W・サイファー『文学とテクノロジー』、野島秀勝訳、研究社 (9) R・カーディナル「シュルレアリスムとその創造的主体の枠組」、林千根訳、(8)と同書所収 (10) (4)と同書 参考文献 (一) 江原順「ヒエロニムス・ボッシュと音楽」、『みづゑ』第926号、美術出版社 (二) ジョン・R・ウイルソン『心の話』、宮城音弥訳、タイム・ライフ・インターナショナル (三) 池内紀「222人の花嫁を連れた大宇宙旅行者」、『芸術新潮』1993年12月号、新潮社 (四) ダロルド・A・トレッファート『なぜかれらは天才的能力を示すのか』、高橋健次訳、草思社 -------------------------------------------------------------------- 注:「精神分裂症」という言葉は、現在では「統合失調症」という言葉に変っていることをお断りしておきます。 季刊『AZ』31号、1994年5月1日、新人物往来社刊掲載 禁無断転載 著作権は山田維史に帰属します。 ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

|